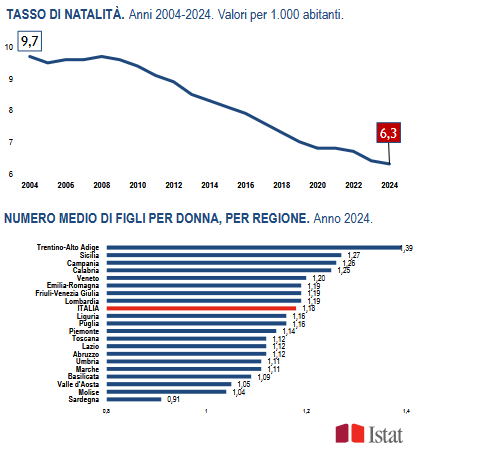

Perchè in Italia si fanno meno figli? La crisi della natalità è un problema antico ed in costante peggioramento, come dimostrano i dati appena pubblicati dall’ ISTAT: il tasso di natalità in Italia nel 2024 si è attestato al 6,3 per mille mentre la fecondità ha raggiunto il minimo storico di 1,18 figli per donna, battendo il precedente record negativo del 1995; se analizziamo i numeri assoluti, confrontando i 526mila nati del 1995 con i 370mila nati dell’anno scorso, la gravità del calo delle nascite in Italia emerge ancora più nettamente. Il trend è preoccupante e refrattario ai (blandi) interventi messi in campo finora, inoltre presenta delle prevedibili specificità regionali (vedi tabella).

I panda ed il rischio di estinzione

Questa situazione, con le dovute ed evidenti differenze, ricorda l’andamento demografico di una specie in via di estinzione; viene alla mente il celebre caso dei Panda.

Il panda è un mammifero erbivoro che in natura si ciba quasi esclusivamente di bambù e conduce una vita tranquilla nelle foreste cinesi; questo animale intorno agli anni ‘60 era stato dichiarato in via di estinzione a causa della progressiva scomparsa del suo habitat naturale, che si andava ad aggiungere al tratto costitutivo della specie di una ridotta natalità.

Su quest’ultimo punto, gli etologi hanno evidenziato che la bassa natalità dei panda deriva da alcune specifiche caratteristiche della specie: accoppiamenti saltuari, stile di vita solitario, scarso interesse per il partner nel caso di condizioni ambientali favorevoli (es. abbondandanza di cibo).

La maggiore tutela delle foreste di bambù ed il sostegno alla riproduzione in ambiente zoologico protetto, hanno poi scongiurato il rischio di estinzione (al momento il panda è considerato una specie a rischio).

Il Panda è famoso in Italia anche in quanto simbolo dell’associazione internazionale WWF (World Wildlife Fund), che scelse il placido mammifero come simbolo della preservazione faunistica a partire dal 1961.

La crisi della natalità: perchè in Italia si fanno meno figli?

Tornando al mondo degli esseri umani, e degli italiani in particolare, la crisi demografica certificata dall’ISTAT viene alimentata da due grandi questioni: soldi e scelte di vita individuali.

L’aspetto economico della crescita di un figlio è diventato sempre più complicato da gestire rispetto alla perdita di potere d’acquisto e mancato incremento dei salari (o addirittura mancanza di lavoro stabile); alcune stime recenti della Federconsumatori evidenziano che una coppia di genitori sostiene un costo medio tra 7.431 euro e 17.585 euro per mantenere il proprio bambino nel primo anno di vita.

Accanto alle difficoltà economiche, si aggiunge però un problema di tipo sociale, dal momento che la scelta di non avere figli o rimandarli nel futuro è sempre più volontaria e consapevole.

I dati appena pubblicati offrono una conferma in tal senso, registrando l’aumento dei nuclei familiari singoli, che sono passati dal 25,5% del totale nel 2002-2003 al 36,2% nel 2023-2024, e l’aumento dell’età media per la prima gravidanza a 32,6 anni.

Bisogna poi aggiungere la mancanza di tutela per le donne che decidono di diventare madri ma allo stesso tempo vogliono anche mantenere/avviare una carriera lavorativa: dati ISTAT del 2021 evidenziavano come il tasso di occupazione per una donna con almeno un figlio fosse del 53,9% contro il 73,1% delle lavoratrici senza figli a carico.

La Sindrome del Panda

La responsabilità genitoriale può essere rifiutata anche a prescindere dalla presenza di problematiche economiche o lavorative, come testimonia l’aumento negli ultimi anni del numero di coppie che si definiscono orgogliosamente DINK (Dual Income Not Kids) e che hanno scelto di dedicare il proprio tempo e le proprie risorse economiche a se stessi piuttosto che alla crescita di un figlio.

Senza esprimere un giudizio di condanna per delle scelte che sono personali, va detto che la rivendicazione dell’atteggiamento DINK stride fortemente con la crisi delle nascite in corso; emerge il ritratto di un pezzo di società in cui la pulsione biologica alla propagazione della specie, che la psiche umana trasforma nell’immenso amore incondizionato verso il proprio figlio, sta venendo progressivamente sostituita dalla ricerca di una sorta di individualismo, pure legittimo, in cui concentrarsi su se stessi, sottranedosi a responsabilità aggiuntive (come quelle che derivano dal diventare genitore).

Questa condizione la definirei “sindrome del Panda”: la ricerca del soddisfacimento delle proprie necessità in un ambiente favorevole è associata ad una minore spinta alla riproduzione.

A dire il vero la fuga dalle responsabilità si rintraccia anche in altri fenomeni, come ad esempio la tendenza nei ragazzi a ritardare l’uscita di casa e dare inizio all’autonomia abitativa (senza dimenticare che anche in questo caso alcuni fattori concomitanti economici possono condizionare le scelte). Tale fenomeno è rilevante perchè si interseca con la crisi demografica, contribuendo a ritardare la formazione di una famiglia autonoma ed eventualmente la decisione di avere dei figli.

Come salvarsi dall’estinzione

L’avvento di un futuro distopico in cui i nuovi nati sono sempre di meno, al punto di avere problemi rispetto all’equilibrio demografico della società, può essere fermato: le istituzioni governative devono offrire un welfare solido e contributi economici sostanziali alle famiglie che, in modo libero e consapevole, decidono di diventare genitori.

Altrettanto importante è la cura delle insicurezze psicologiche che hanno trasformato la genitorialità in un peso per molti ragazzi e reso la sindrome del panda un comodo ripiego; non si tratta di una problematica con soluzioni immediate, al contrario sarà necessario un lungo percorso di psicoanalisi collettiva che porti al confronto tra scelte individuali, pulsioni biologiche alla propagazione della specie e ricerca della felicità.

Contatti: dystopics@hotmail.com